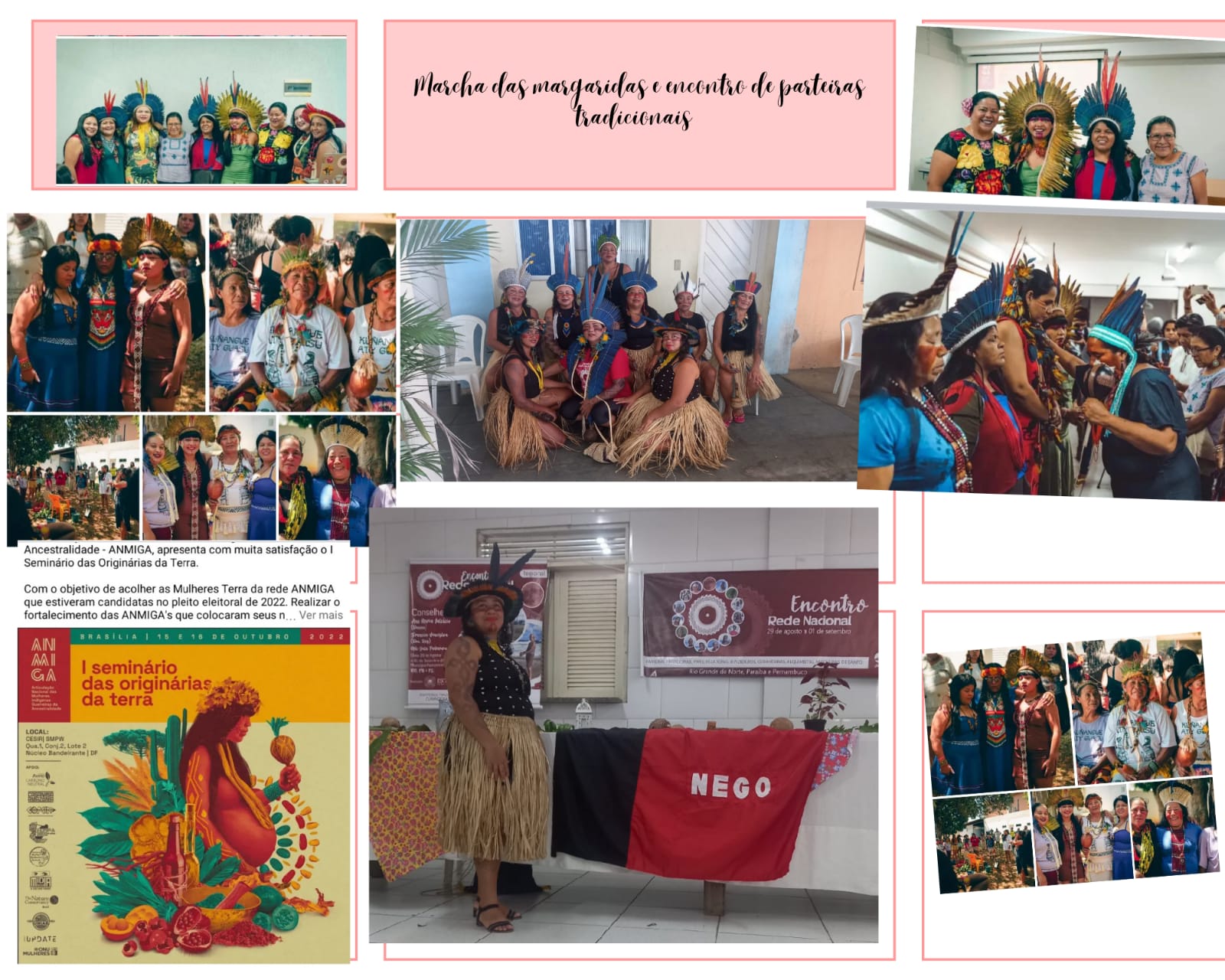

Infografía de Joseane Ramos dos Santos =APOENA Potiguara (nome originário), Unidad 2. Estado de situación de derechos y luchas de las mujeres indígenas, campesinas y trabajadoras rurales

El viernes 28 de octubre concluyó el curso virtual: Los derechos campesinos e indígenas de las mujeres en Sudamérica”. El mismo había iniciado el 4 de octubre con la participación de mujeres de organizaciones sociales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú. Se contó con representantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra, el Tribunal Originario Abya Yala de Justicia – TOAJ, la Confederación Nacional de Mujeres indígenas de Bolivia, mujeres de base del GAIOC Charagua Iyambae y autoridades electas para la Autonomía Indigena de Santa Rosa (Huacaya) y algunas compañeras de instituciones con el CINEP (Colombia), CIPCA (Bolivia), SOS FAIM (Perú), Corporación Vértice (Colombia), entre algunas.

El objetivo del curso fue desarrollar conocimientos sobre los derechos campesinos y derechos indígenas de las mujeres en Sudamérica desde una perspectiva de aplicación crítica y de interaprendizaje, para posicionar y articular las agendas de las mujeres campesinas e indígenas de la región a nivel del Estado, a nivel mediático y a nivel de sus organizaciones.

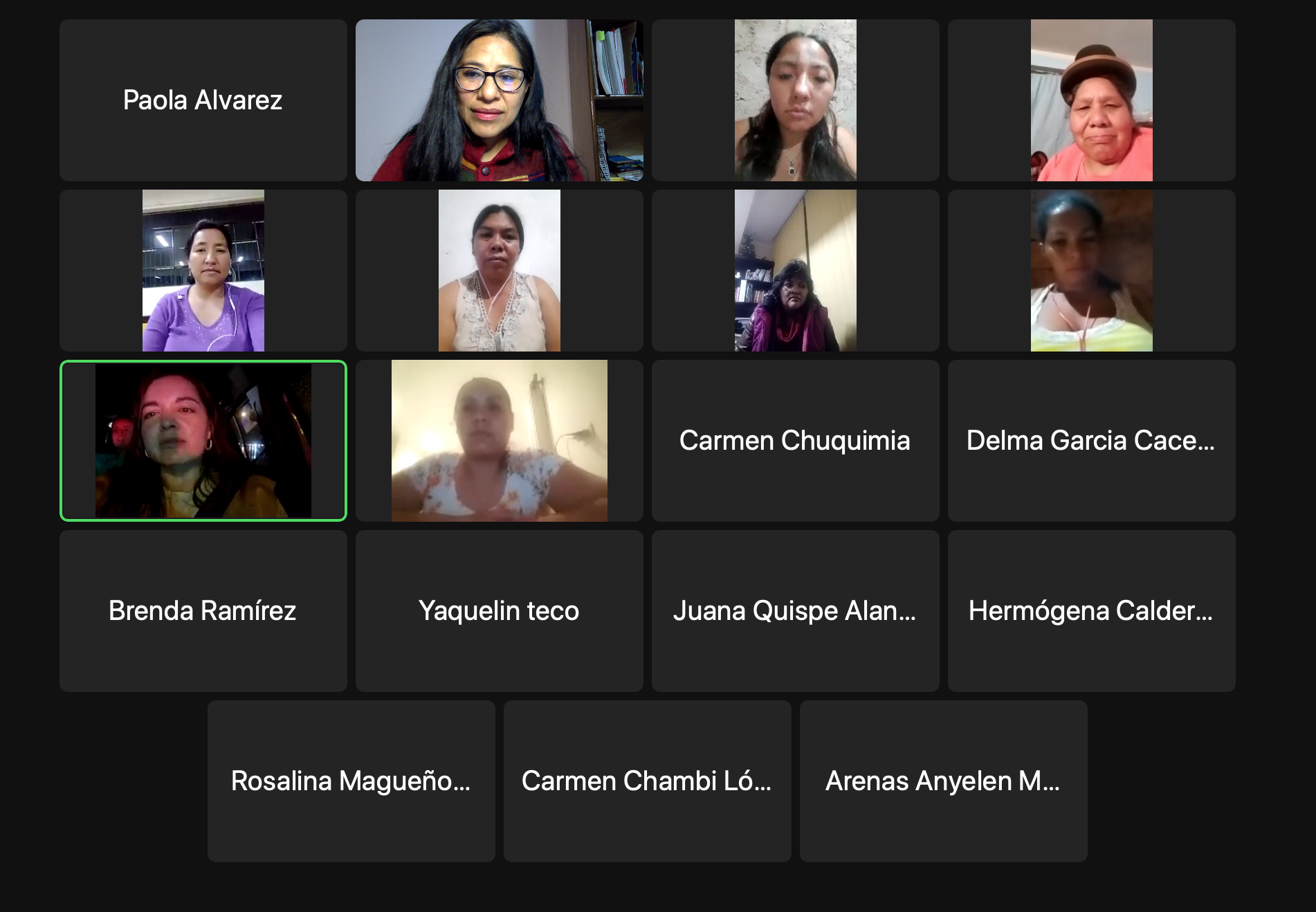

Sesión virtual, Unidad 4. Estrategias de comunicación y articulación para la incidencia de las propuestas de mujeres indígenas y campesinas

Las participantes del grupo han ahondado en la necesidad de construir una Agenda Latinoamericana de Mujeres Campesinas e Indígenas que articule avances, desafíos y experiencias, bajo la idea de que el pensamiento comparado revitaliza sus luchas. Uno de los contenidos, que puede ser un buen inicio para elaborar esta agenda, fue la de pensar los derechos digitales en clave campesina e indígena y de manera colaborativa.

Participaron como facilitadoras, Gloria Erazo de Colombia, asesora en ONIC; Damaris Ruiz de Nicaragua, oficial en We Effect; y de Bolivia, Ruth Bautista y Jhaquelin Dávalos del IPDRS.

Si bien el campo está excluido del acceso tecnológico, es importante pensar la ampliación de infraestructura de telecomunicaciones y todo lo que implica el acceso a internet en varias dimensiones.

Al cierre del curso las compañeras han recuperado aspectos valorables de esta experiencia: “El de compartir mis experiencias y escuchar a las demás compañeras de otros países sobre sus experiencias de lucha por años. Saber que hay muchas mujeres en el mundo entero que luchan por sus derechos y por nuestra madre PACHAMAMA” (Sonia Carmen Chambi), “Realizar planes de acción desde nuestras experiencias propias. Asimismo una oportunidad para conocer el trabajo que realizan otros países con relación a las temáticas abordadas” (Delma Garcia Caceres). Y “Pensar sobre nuestro trabajo y compromisos políticos, visibilizar que hay muchas más mujeres trabajando por las mismas causas. Me encantó la idea de trabajar en una presentación colectiva” (Sonia Torres)

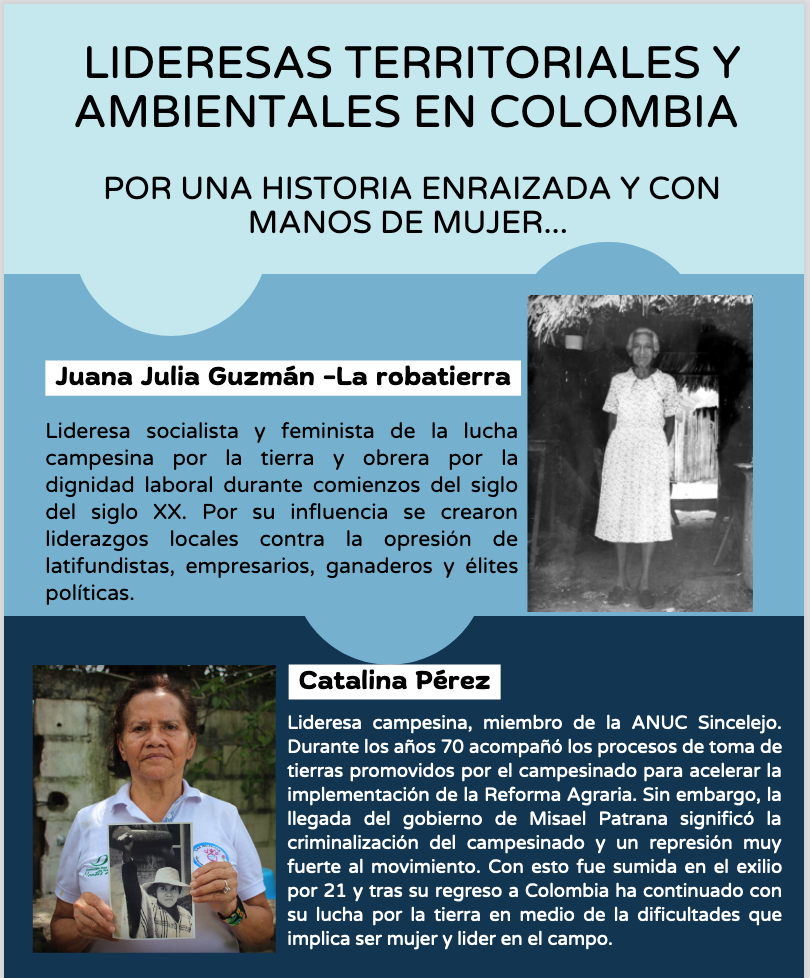

Infografía de María Camila Barrea, CINEP - Colombia, Unidad 2. Estado de situación de derechos y luchas de las mujeres indígenas, campesinas y trabajadoras rurales

Con la participación de lideres indígenas e invitados de los países de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, este 14 y 21 de junio se llevará a cabo dos paneles virtuales organizados por la Universidad de Florida, a través del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) y el IPDRS- Interaprendizaje (Aula Virtual). Asimismo, los paneles virtuales serán transmitidos por la página de Facebook del IPDRS https://www.facebook.com/IPDRS.

El primer panel virtual: Denominado “Gobernanza ambiental en la Amazonía desde la perspectiva de los pueblos indígenas” se realizará este 14 de junio. Con el objetivo de profundizar la problemática de la Gobernanza ambiental en la Amazonía desde la perspectiva de los pueblos indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Los temas a abordar son: oportunidades y desafíos en la Gobernanza ambiental en territorios indígenas, Relaciones con el Estado, Desigualdad de Género, Conocimientos/Saberes Ancestrales, Desarrollo socio-económico y organización comunitaria.

Además, se contará con la participación de indígenas invitados/as:

El segundo panel virtual: denominado “Pedagogías en comunicación acerca de la Gobernanza Ambiental en la Amazonia”, se realizará este 21 de junio. Con el objetivo de conocer técnicas y estrategias innovadores y pedagógicas en comunicación acerca de la Gobernanza Ambiental a distintas audiencias como comunidades indígenas y rurales, gobierno y ONGs. Los temas a abordar son: clases virtuales, webinars, blogs, uso de RRS, plataformas virtuales, tecnologías de comunicación, estrategias pedagógicas basadas en el diálogo intercultural, pueblos indígenas, pueblos Afrocolombianos.

También se tendrá como invitados del segundo panel virtual:

Angélica García, parte del Grupo AEGA (Evaluación de herramientas para la Gobernanza Ambiental en la Amazonía) que forma parte del TCD en la Universidad de Florida, un grupo que está integrado por profesores, ex alumnos y estudiantes de Posgrado de la Universidad, mencionó algunas ideas de divulgación de las conclusiones: tenemos pesando entablar un diálogo abierto y obtener diversas puntos de vista en el tema de gobernanza ambiental. En estos paneles virtuales vamos a aprender, vamos a tener diferentes conocimientos de cada país, de cada pueblo indígena, de cada región, con experiencias particulares que nos van a ayudar a analizar la situación actual de la Gobernanza Ambiental en la Amazonía (GAA). Pesamos elaborar una publicación con información de todos los paneles para contribuir y fortalecer los puntos débiles que se tenga en esta materia.”

Posteriormente, el equipo de trabajo de la Universidad de Florida tiene previsto difundir acerca de los paneles virtuales enviando a las instituciones y las comunidades indígenas sobre los aprendizajes y propuestas, rescatando diversas opiniones y experiencias y la forma en que han contribuido en sus comunidades y a nivel de Latinoamérica.

Foto: De derecha a izquierda. Ruth Bautista, Jhaquelin Dávalos, César Soto, Claire Stoeckel, Laurent Biot, Oscar Bazoberry y Gonzalo Baptista.

Foto: De derecha a izquierda. Ruth Bautista, Jhaquelin Dávalos, César Soto, Claire Stoeckel, Laurent Biot, Oscar Bazoberry y Gonzalo Baptista.

El IPDRS participó del lanzamiento del Programa Feed Good SIA de SOS FAIM. En el marco de este programa el IPDRS sostiene dos proyectos, uno de ellos se denomina "Facilitación de los procesos de reflexión, sistematización y difusión de experiencias del programa SIA 2022-2026" y se enfocará en la realización de un foro virtual regional para fortalcer la transición agrecoecológica.

En el Taller de lanzamiento, el IPDRS se aproximó a las experiencias de las co-partes de Ciudadanía, Fincafé, Red Oepaic, Agrecol, Fundassur, Finrural, Prorural, PBCC y Fogal. Las mismas, hay definido líneas de sinergía y futuras alianzas, alrededor de la transición agroecológica, justicia económica y convivencia y paz.

Finalmente, Laurent Biot, Claire Stoeckel y César Soto, quienes son parte de la organización civil belga, SOS FAIM, también visitaron las oficinas del IPDRS para conocer su estructura, los resultados de las áreas y las estrategias que podrían profundizar el intecambio regional entre el Perú, Ecuador y Bolivia, aprovechando su nexos en dichos países.

Foto: Claudia Callisaya y sus padrinos en la inauguración de su muestra de pinturas, Galería de Arte de la UPEA (abril, 2022). Tomada por Jhaquelin Dávalos- IPDRS.

Interaprendizaje entrevistó a la artista Claudia Callisaya, a propósito de la muestra de pinturas inaugurada hoy en la Galería de Arte de la Universidad Pública de El Alto por Claribel Arandia, Directora de la Carrera de Artes Plásticas. La temática principal son las mujeres aymaras y la investidura de las autoridades de Jesús de Machachaca. La muestra estará disponible hasta el 30 de mayo.

¿Cuéntanos algo sobre ti?

Soy Claudia Callisaya Mamani, tengo 32 años. Soy de la Comunidad Calla Baja de Jesús de Machaca, es una zona lechera. Estudiar artes siempre ha sido mi sueño. Cuando llegué a la carrera todo parecía un sueño para mí. Era un poco complicado por la maternidad, vine con mi hijita y tenía que hacerle lactar, todavía.

¿Cuál es el tema central de esta muestra de pinturas?

Me he inspirado en la cultura donde yo vivo. En mi pueblo, en el altiplano, en las mujeres de pollera, en las trenzas que llevamos las mujeres. Nosotras también podemos salir adelante, podemos luchar como mujeres aymaras, llegando a estudios superiores y siendo profesionales.

También, retrato a las autoridades de Jesús de Machaca. Los retratos del Mallku Auki y la Mallku Tayka son de mis papás. Ellos han sido mi modelo para pintarles. Mi papá era Mallku el año pasado, era el presidente del Distrito 3. Yo he querido honrarles con estas obras. Ellos van a tener su retrato de Mallku Auki y Mallku Tayka porque me han apoyado muchísimo, me han apoyado en todo momento, me han animado cuando he caído, ellos me han dado fuerzas. Incluso me han ayudado a cuidar a mis hijos, estoy agradecida con mis papás.

¿Puedes contarnos algo más sobre la indumentaria de las autoridades de Jesús de Machaca?

El Mallku Auki y la Mallku Tayka son autoridades muy respetadas. Llevan una vestimenta diferente, llevan el poncho, los ahuayos, el chicote, el sombrero, el chulu; las mujeres, se cubren las cabezas con phalt’as, montera y van siempre cargadas de sus awuayos. Las polleras que usan las mujeres no son de cualquier color. Las polleras de las Jilir Mallku Taykas deben ser color guindo y de las Sullka Mallku Taykas deben ser verdes.

Foto: Mallku Auki, retrato de Clemente Callisaya, pintura de Claudia Callisaya. Tomada por Jhaquelin Dávalos- IPDRS.

Foto: Mallku Auki, retrato de Clemente Callisaya, pintura de Claudia Callisaya. Tomada por Jhaquelin Dávalos- IPDRS.

Foto: Mallku Tayka, retrato de Marcelina Mamani, pintura de Claudia Callisaya. Tomada por Jhaquelin Dávalos- IPDRS.

Ambas autoridades deben llevar su indumentaria todo un año, aunque estén pasteando sus vacas o sus ovejas. A veces, en días ordinarios, llevan sombrero, pero nunca deben dejarse de vestirse como autoridades, principalmente antes del carnaval. Se tiene la creencia de que si se sacan la indumentaria antes del carnaval cae la helada, la papa se arruina y ese año no hay producción. Esa creencia se tiene que respetar por el Mallku Auki y la Mallku Tayka, la sociedad del campo exige que se cumpla.

Existe mucho respecto a nuestras autoridades. No pueden pegar fácilmente a un Mallku, ni el Mallku puede pelear con la gente. A las personas, a los Mallku Auki y las Mallku Tayka les tenemos alto respeto.

¿Cómo ha participado tu comunidad en la inauguración?

Hoy, la Comunidad vino a inaugurar la Galería de la UPEA y mis obras. Ellos están muy felices, muy contentos. La verdad, están orgullos porque tienen una artista en la Comunidad. Me han abrazado y han venido a ver: “¿cómo siempre serán sus obras?”, me imagino que dijeron. Y se han ido muy felices y satisfechos.

También mi mamá y mis padrinos me han acompañado, han atraído aphtapi para compartir con la Carrera de Artes Plásticas.

¿Cómo se inició tu interés por la pintura?

En las áreas rurales no se toma muy en cuenta a las artes plásticas. En mi caso, mi mamá me enseñó. Empecé a dibujar desde que tenía mis 7 u 8 años. Cuando estaba en la escuela me han dado un trabajo práctico, yo no podía dibujar, por nada. Yo borraba, borraba, hasta que casi se agujereó la hoja y le dije: “Mami, no puedo dibujar” y empecé a llorar. Yo quería dibujar un gato bonito, pero no me salía bien. Entonces, mi mamá me lo dibujó y pintó. Desde ese momento pensé: “si mamá puede, yo también puedo.” Y empecé a dibujar hasta poder sacar el gato. Dibujaba en el día, dibujaba en la noche. En el día dibujaba en piedras mientras estaba pasteando mis ovejas.

Foto: Claudia Callisaya en una pintura colectiva. Tomada del archivo de la pintora.

¿Quisiera un mensaje de aliento para otros jóvenes como tú?

Quiero animarlos a estudiar, a aprovechar el tiempo. Un año pasa y no regresa y así se pasa la edad. Cuando ya somos mayores ya tenemos otras responsabilidades, la familia y los hijos. Ahí es más complicado. Entonces, yo quiero pedir a todos los jóvenes de las provincias a que puedan estudiar, lleguen a las casas superiores para profesionalizarse. Una profesión es muy importante para tener una buena sociedad. Cuando no hay formación fácilmente cometemos cualquier error. Es muy triste, lo que estamos viendo en la actualidad, hay muchos feminicidios y hay mucho machismo. Mi idea es tener un conocimiento que vea la realidad y que nos ayude a salir adelante.

Foto: Claudia Callisaya con sus hijos, Galería de Arte de la UPEA (abril, 2022). Tomada por Jhaquelin Dávalos- IPDRS.

Más información:

Página de Claudia Callisaya Mamani

Página de la Carrera de Artes Plásticas de la UPEA